Wegen des Grundsatzes der Diskontinuität des Bundestages muss mit dem Beginn einer neuen Legislatur der Vermittlungsausschuss neu gebildet werden. Hierzu entsenden Bundestag und Bundesrat je 16 Mitglieder in den Ausschuss.

Konstituierende Sitzung des Vermittlungsausschusses

© Senatskanzlei Bremen | www.thomas-strobl.de | 2010

Die vom Bundestag zu wählenden Mitglieder und deren Stellvertreter werden im Verhältnis der Stärke der einzelnen Fraktionen in den Ausschuss entsandt. Das hierfür erforderliche mathematische Umrechnungsverfahren legt der Bundestag im Rahmen seiner Geschäftsordnungsautonomie fest. Auf Bundesratsseite bestellt jedes Land ein Regierungsmitglied nebst Vertreter. Der Wechsel eines Mitglieds oder seines Stellvertreters ist nur bis zu viermal innerhalb einer Legislaturperiode des Bundestages zulässig. Damit soll eine möglichst gleichbleibende Besetzung des Ausschusses gewährleistet und die Verhandlungen durch ein auf gegenseitiger Kenntnis und Kontinuität beruhendem Vertrauensverhältnis erleichtert werden.

Zusammensetzung des Vermittlungsausschusses

Weisungsfreiheit der Mitglieder

Die Mitglieder des Vermittlungsausschusses sind - wie Artikel 77 Absatz 2 Satz 3 GG für die Mitglieder des Bundesrates ausdrücklich bestimmt - an Weisungen nicht gebunden. Hierbei handelt es sich um eine Sonderregelung für Bundesratsmitglieder, die ansonsten nur über ein sogenanntes imperatives Mandat verfügen, also im Bundesrat so abstimmen müssen, wie es die jeweilige Landesregierung beschlossen hat. Einer entsprechenden Regelung für die Mitglieder des Bundestages bedarf es nicht, da diese nach den Regularien des Grundgesetzes ohnehin nicht an Weisungen und Aufträge gebunden sind. Insgesamt ist die Weisungsfreiheit der Ausschussmitglieder eine wichtige Voraussetzung dafür, die Kompromissfähigkeit über parteipolitische Grenzen hinaus zu erleichtern.

Stellung und Aufgabe des Vermittlungsausschusses

Konstituierende Sitzung des Vermittlungsausschusses

© Bundesrat | Frank Bräuer | 2010

Hauptaufgabe des Vermittlungsausschusses ist es, die unterschiedlichen Vorstellungen von Bundestag und Bundesrat zu einem Gesetzgebungsvorhaben zum Ausgleich zu bringen. Dabei gilt es, im Wege des politischen Vermittelns und des gegenseitigen Nachgebens Lösungen zu finden, die für beide Seiten akzeptabel sind.

Der Ausschuss hat jedoch keine abschließenden Entscheidungsrechte. Er ist nicht berechtigt, selbst Änderungen eines Gesetzes verbindlich zu beschließen. Der Ausschuss kann lediglich Einigungsvorschläge unterbreiten, die der Zustimmung des Bundestages bzw. des Bundesrates bedürfen.

Anrufung des Ausschusses

Das Grundgesetz räumt primär dem Bundesrat das Recht ein, zu jedem Gesetzesbeschluss des Bundestages die Einberufung des Vermittlungsausschusses zu verlangen. Für die Einlegung eines Einspruchs ist die vorherige Anrufung des Vermittlungsausschusses obligatorisch. Anders ist dies bei Zustimmungsgesetzen; hier können neben dem Bundesrat auch Bundestag und Bundesregierung den Vermittlungsausschuss anrufen. Verweigert der Bundesrat einem Gesetz die Zustimmung, müssen Bundesregierung oder Bundestag die Anrufung herbeiführen, um das Scheitern des Gesetzes zu verhindern. Bei Meinungsverschiedenheiten über Zustimmungsgesetze sind daher insgesamt drei, bei Einspruchsgesetzen nur ein Vermittlungsverfahren möglich.

Dispositionsrahmen

Im Zusammenhang mit dem Anrufungsbegehren ist die Frage des Dispositionsrahmens von entscheidender Bedeutung. Hierbei handelt es sich um die Kompetenzen des Ausschusses und deren Grenzen bei der Erarbeitung von Einigungsvorschlägen. Bereits durch die bisherige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wurde festgestellt, dass der Vermittlungsausschuss eine Änderung, Ergänzung oder Streichung der vom Bundestag beschlossenen Vorschriften im Wesentlichen nur dann vorschlagen kann, wenn und soweit dieser Einigungsvorschlag im Rahmen des Anrufungsbegehrens und des ihm zu Grunde liegenden Gesetzgebungsverfahrens verbleibt. Das Gericht hat seine bisherige Auffassung in einem am 20. Januar 2010 veröffentlichten Beschluss bestätigt und weiter verschärft:

Konstituierende Sitzung des Vermittlungsausschusses

© Bundesrat | Frank Bräuer | 2010

Demnach dürfen Änderungsvorschläge nur auf der Grundlage des Gesetzesbeschlusses und des vorherigen Gesetzgebungsverfahrens erarbeitet werden. Das zum Anrufungsbegehren führende Gesetzgebungsverfahren wird dabei durch die in dieses eingeführten Anträge und Stellungnahmen der Abgeordneten des Deutschen Bundestages, des Bundesrates sowie im Fall einer Regierungsvorlage gegebenenfalls der Bundesregierung bestimmt. Voraussetzung für das Aufgreifen eines Regelungsgegenstandes ist, dass dieser im Gesetzgebungsverfahren vor dem Gesetzesbeschluss bekannt war und die Abgeordneten die Möglichkeit hatten, ihn zu erörtern, Meinungen zu vertreten, Regelungsalternativen vorzustellen und hierfür eine Mehrheit zu finden. Weiterhin ist es nunmehr erforderlich, dass der Regelungsgegenstand im Bundestagsverfahren in so bestimmter Form vorgelegen haben muss, dass seine sachliche Tragweite für die Abgeordneten dem Grunde nach erkennbar war.

Abschluss des Verfahrens

Das Vermittlungsverfahren kann nur in folgender Weise abgeschlossen werden:

- durch einen Einigungsvorschlag auf Änderung, Ergänzung oder Aufhebung des Gesetzes

- durch einen Einigungsvorschlag auf Bestätigung des Gesetzes

- ohne Einigungsvorschlag (nicht vor der dritten Sitzung)

Nach Abschluss des Vermittlungsverfahrens müssen sich - je nach Ergebnis - Bundestag und/oder Bundesrat erneut mit dem Gesetz befassen.

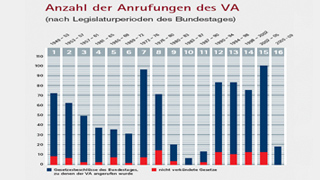

Vergleich der 15. mit der 16. Wahlperiode

Die im letzten Jahr abgelaufene 16. Legislaturperiode war im Vergleich mit der 15. von relativ großer Harmonie zwischen den Häusern geprägt.

Vermittlungsausschuss

© Bundesrat | Eyes open

Während der Vermittlungsausschuss in der 15. Legislatur insgesamt 102 Mal angerufen wurde - davon 90 Mal vom Bundesrat, beschränkte sich die Zahl der Anrufungen in der 16. Wahlperiode auf lediglich 18 (davon 17 Mal durch den Bundesrat). In allen Fällen konnten die Gesetze nach dem Vermittlungsverfahren verkündet werden. In der 15. Legislatur dagegen scheiterten insgesamt zwölf Gesetzesvorhaben trotz vorangegangenen Vermittlungsverfahrens endgültig.